トレード戦略を構築するうえで、最初に理解すべき概念が「マーケットエッジ」です。これは、ある金融商品において、特定の方向(買い/売り)に統計的な優位性が存在する状態を指します。

マーケットエッジはすべての銘柄に存在するわけではない

株式、FX、コモディティ、暗号資産など、金融商品は多岐にわたりますが、すべてにマーケットエッジがあるわけではありません。さらに、エッジの「強さ」も商品によって異なります。

たとえば、米国株指数(S&P500)は長期的に右肩上がりの傾向があり、買いに優位性があるとされています。一方、FXの多くの通貨ペアはレンジ相場が多く、方向性のエッジは弱い傾向があります。

ここで重要なのは、ファンダメンタル要因(国や企業の成長、金利、インフレなど)を考慮する必要はないということです。QuantpleTradingでは、過去の価格の傾向=統計的な事実に基づいて戦略を構築することを重視しています。

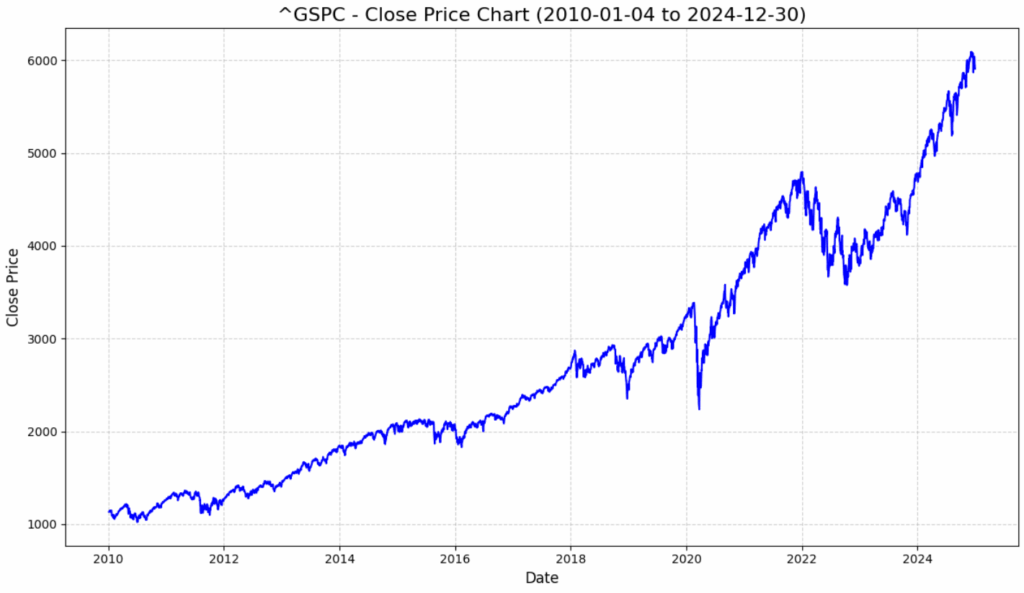

S&P500は「買いにエッジがある」代表例

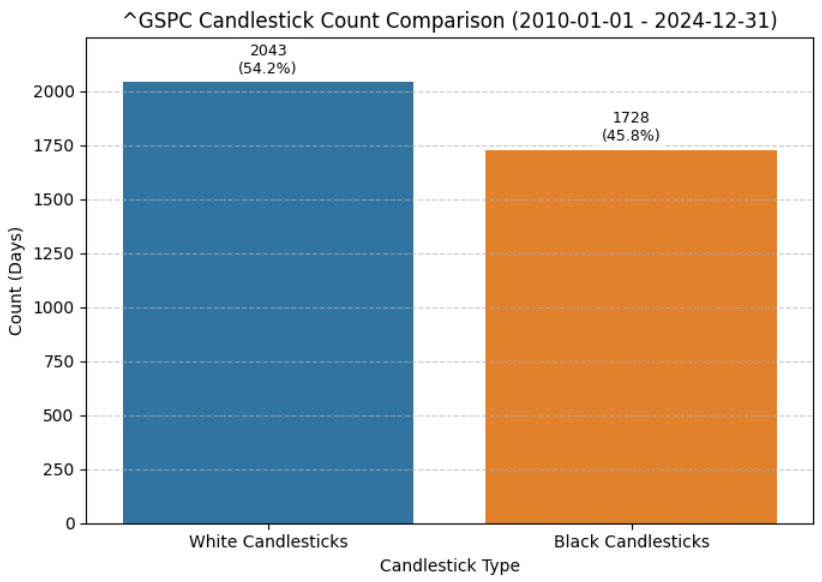

以下のS&P500の15年(2010年1月4日~2024年12月31日)チャートをご覧ください。

一時的な下落局面はあるものの、S&P500は過去15年間で安定した上昇傾向を示しています。

非常にシンプルな比較方法でも確認することができます。陽線(上昇した日)の数と陰線(下落した日)の数を比較すると、陽線の方が明らかに多く、買い方向に統計的な偏りがあることがわかります。

このような傾向は、ファンダメンタル分析ではなく、過去の価格データから導き出されるマーケットの性質です。

ランダムエントリーでも「買いが有利」なケース

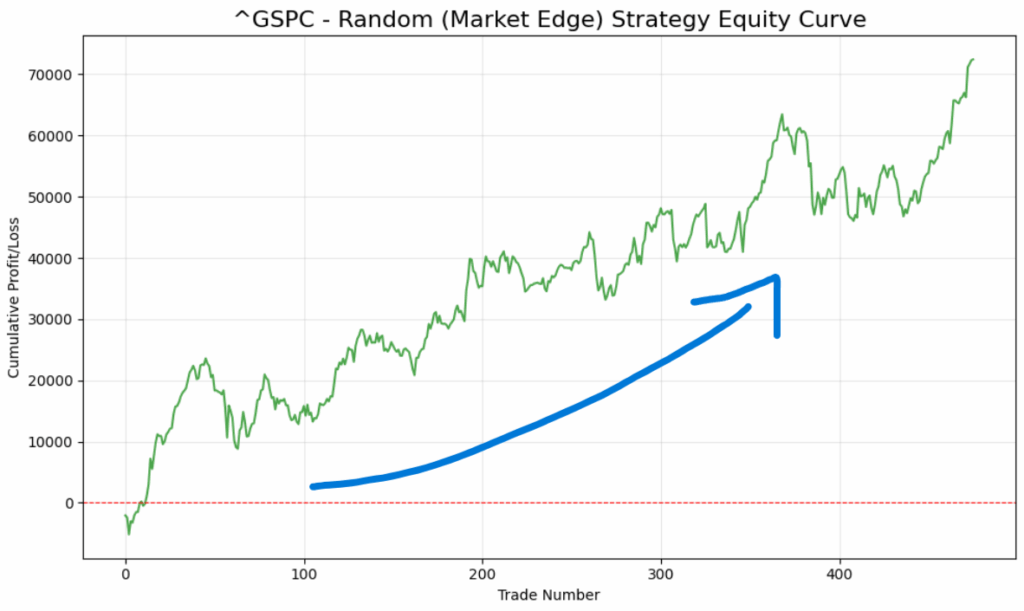

筆者が行ったシミュレーションでは、S&P500に対して「ポジションを保有していない場合に限り、ローソク足ごとに5分の1の確率でランダムに買いエントリーを行い、2〜5本後(ランダム)に決済する」という非常にシンプルなロジックを試しました。

驚くことに、このようなまったくのランダム戦略でも、統計的にプラスのリターンが得られる傾向が確認されました。

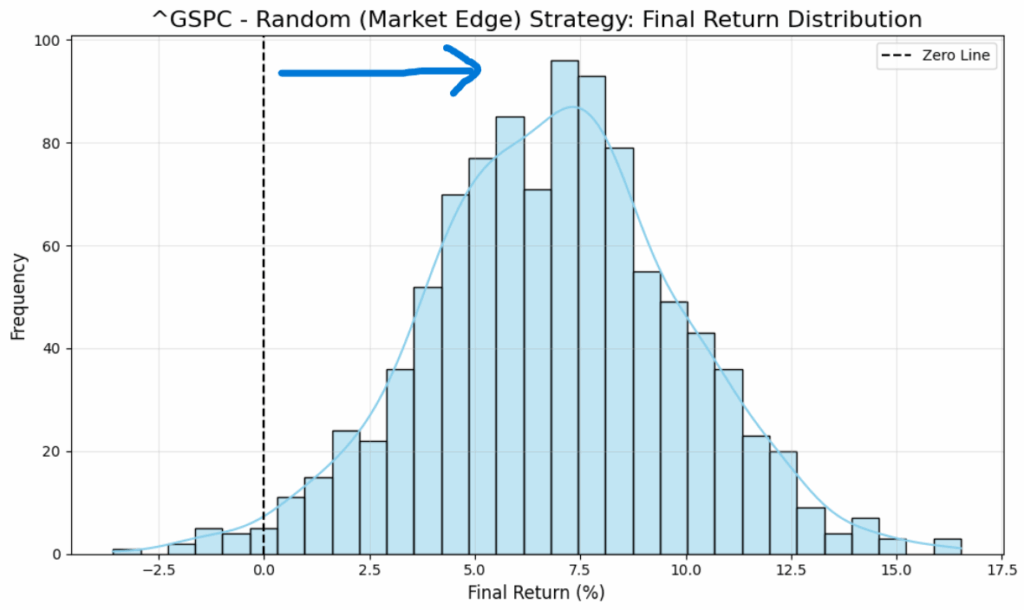

もちろん、1回のシミュレーションだけでは「たまたま良かっただけでは?」と疑う方もいるかもしれません。そこで、同じ条件で1,000回のシミュレーションを繰り返す検証(モンテカルロ法)を行い、結果の分布をグラフ化しました。

その分布を見ると、多くのケースで利益がプラス側に偏っている(損益の0ラインである縦の点線より右側に分布している)ことがわかります。これは、マーケットそのものに「買いのエッジ」が存在していることを、より客観的に示す材料になります。

とはいえ、ここで難しい理論を覚える必要はありません。

重要なのは、「複雑なロジックを使わなくても、マーケットの性質だけで優位性が生まれることがある」という事実です。

つまり、戦略構築のスタート地点はロジックの精度以前に、マーケットの性質を見極めることなのです。

ロングとショートを同じロジックで使ってはいけない

マーケットに「買いのエッジ」がある場合、ロング戦略とショート戦略を同じロジックで運用すると高い確率で失敗します。

たとえば、順張りロジックが買いで機能するからといって、売りでも同じように機能するとは限りません。むしろ、逆方向ではエッジが消失するか、逆効果になる可能性すらあります。

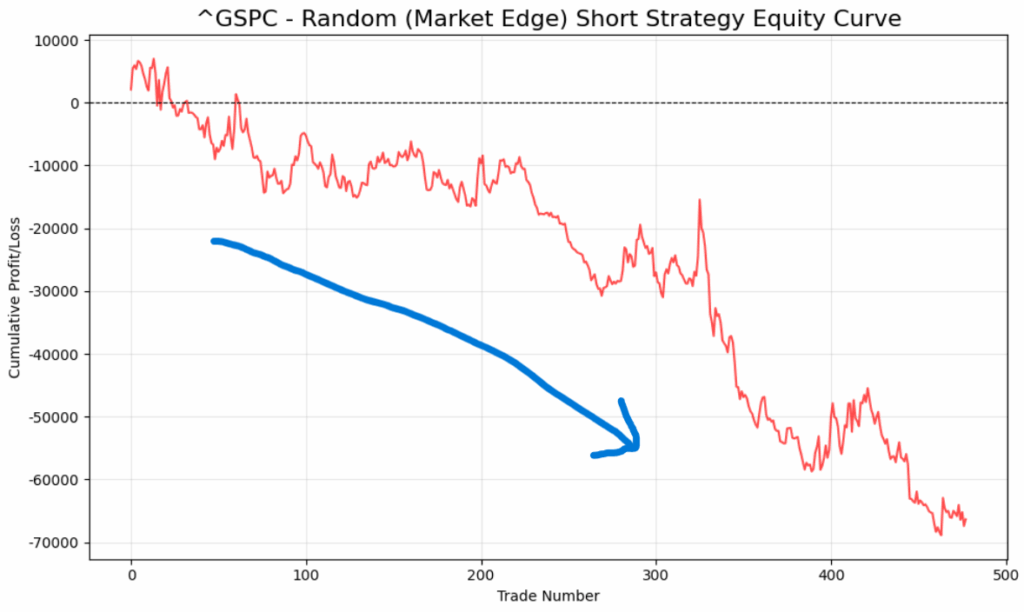

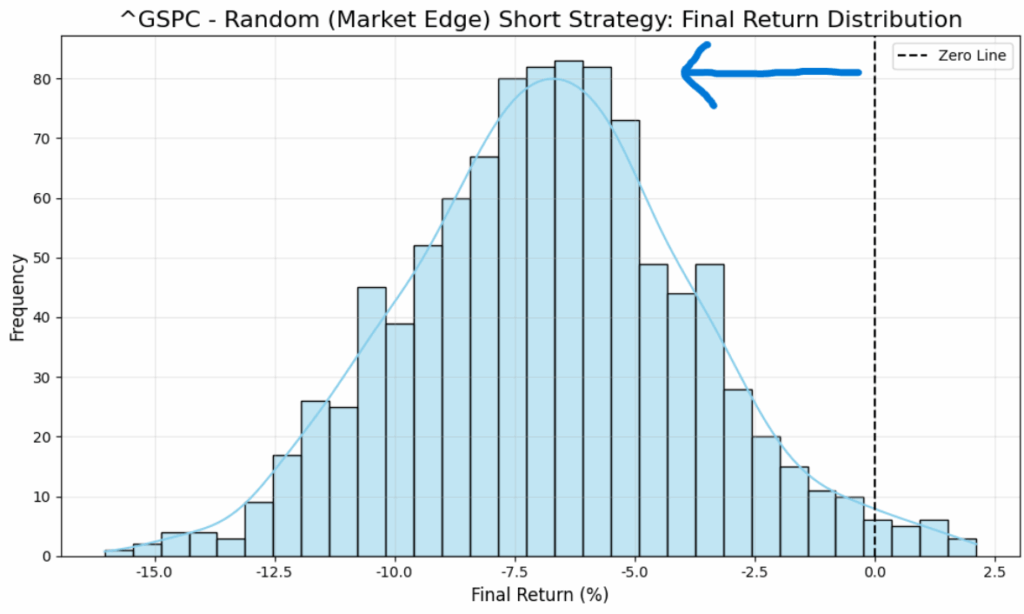

実際に、先ほどのロング戦略と同じ条件で、S&P500に対してショート方向のランダムエントリーを行ったところ、結果はまったく異なるものでした。

単発のシミュレーションでも損益は大きくマイナスとなり、さらにモンテカルロ法によって1,000回の検証を行った分布グラフでも、損失側に大きく偏った結果が得られました。

このことは、マーケットに「売りのエッジ」が存在しない、あるいは非常に弱いことを示しています。

つまり、マーケットの性質に合わせて、戦略の方向性を限定することが、再現性のあるトレーディングの第一歩なのです。

ロジックの精度や複雑さよりも、まずはマーケットがどちらの方向に偏っているかを見極めること。

それが、QuantpleTradingが重視する「シンプルで再現性のある戦略設計」の土台となります。

代表的な47銘柄のエッジをランキング形式で紹介

同じランダムエントリー戦略でも、アセットによって結果は大きく異なります。

筆者は、2〜5日後に決済するというシンプルなロジックを用いて、株価指数、FX、コモディティ、債券、暗号資産の代表的な47銘柄に対し、1,000回のモンテカルロシミュレーションを実施し、平均年率リターンをランキング形式で整理しました。

その結果、SOL(Solana)やBNB(Binance Coin)などの暗号資産は非常に高いリターン傾向を示し、S&P500やNASDAQなどの株式指数もプラス圏に位置しています。

一方で、WTI原油や一部の通貨ペアはマイナスの傾向が強く、売りのエッジが存在していることが分かります。

| ランキング | 銘柄 | 平均年率リターン(買い) | カテゴリー |

|---|---|---|---|

| 1 | SOL/USD | 61.15% | Crypt |

| 2 | BNB/USD | 41.03% | Crypt |

| 3 | BTC/USD | 22.90% | Crypt |

| 4 | XRP/USD | 15.97% | Crypt |

| 5 | ETH/USD | 14.26% | Crypt |

| 6 | NASDAQ | 5.56% | 株価指数 |

| 7 | S&P500 | 4.21% | 株価指数 |

| 8 | SENSEX30 | 3.83% | 株価指数 |

| 9 | DOW30 | 3.54% | 株価指数 |

| 10 | COCOA | 3.47% | コモディティ |

| 11 | NIKKEI225 | 3.32% | 株価指数 |

| 12 | Russel2000 | 3.20% | 株価指数 |

| 13 | DAX | 3.06% | 株価指数 |

| 14 | GOLD | 2.10% | コモディティ |

| 15 | COFFEE | 2.08% | コモディティ |

| 16 | CHFJPY | 1.66% | FX |

| 17 | US5Y | 1.65% | 債券 |

| 18 | CAC40 | 1.48% | 株価指数 |

| 19 | SILVER | 1.38% | コモディティ |

| 20 | AUX200 | 1.37% | 株価指数 |

| 21 | USD/JPY | 1.36% | FX |

| 22 | EURSTOXX50 | 1.20% | 株価指数 |

| 23 | FTSE100 | 0.87% | 株価指数 |

| 24 | GBP/JPY | 0.72% | FX |

| 25 | NZD/JPY | 0.66% | FX |

| 26 | VIX | 0.61% | FX |

| 27 | EUR/JPY | 0.56% | FX |

| 28 | CAD/JPY | 0.51% | FX |

| 29 | US10Y | 0.46% | 債券 |

| 30 | AUD/JPY | 0.46% | FX |

| 31 | COPPER | 0.32% | コモディティ |

| 32 | CORN | 0.30% | コモディティ |

| 33 | COTTON | 0.12% | コモディティ |

| 34 | WHEAT | -0.15% | コモディティ |

| 35 | SOYBEANS | -0.17% | コモディティ |

| 36 | EUR/GBP | -0.23% | FX |

| 37 | AUD/NZD | -0.28% | FX |

| 38 | USD/CHF | -0.30% | FX |

| 39 | SUGAR | -0.55% | コモディティ |

| 40 | GBP/USD | -0.56% | FX |

| 41 | NZD/USD | -0.62% | FX |

| 42 | Natural Gas | -0.75% | コモディティ |

| 43 | EUR/USD | -0.83% | FX |

| 44 | CAD/USD | -0.85% | FX |

| 45 | AUD/USD | -0.95% | FX |

| 46 | Platinum | -1.16% | コモディティ |

| 47 | WTI(外れ値あり) | -23.42% | コモディティ |

※本ランキングは、原則として2010年〜2024年の15年間のデータを対象としていますが、暗号資産など一部のアセットは上場時期の関係で期間が短くなっています。また、その他のアセットでも、データの取得可能期間により若干の差異があります。

このように、マーケットの「構造的な偏り」はアセットごとに異なるため、戦略設計においては「どのアセットをトレード対象にするか」が非常に重要な要素となります。

長期的な優位性にBETするという考え方

マーケットエッジを活用するということは、過去の傾向に沿って、将来も同様の性質が続くと仮定してポジションを取ることです。

これは、ある意味で「カジノの胴元」に近い考え方です。

胴元は、統計的に有利なゲーム設計を行い、プレイヤーがランダムに行動しても、長期的には必ず利益が残るように設計されています。

トレードも同様に、短期的な勝敗に一喜一憂するのではなく、マーケットの構造的な優位性にBETすることで、長期的に資産を積み上げることが可能になります。

結論:マーケットエッジを活かす戦略設計とは

マーケットに「買いのエッジ」がある場合、ロング戦略のみを構築・運用することが合理的な選択となります。

QuantpleTradingでは、こうしたマーケットの性質を見極めたうえで、順張り・逆張りのエッジを活かしたシンプルなロジックを構築し、堅牢性テストを通じてポートフォリオ化する手法を推奨しています。

マーケットエッジの理解は、戦略構築の出発点です。

次は、実際にどのように戦略の骨組みを作るか=戦略的エッジについて学んでいきましょう。